出会った時にはすでに完結してしまっている作品は少なくない。そういった場合、残念半分、安心半分な気持ちになる。ただ、基本的には「完結している」ことの安心感が勝るものだ。そのうえで、「もっと続いてもよかったんじゃ……」と感じる作品は、それだけ良い作品だと言えるのではないか。『東京城址女子高生』を読んで、改めてそう思った。

作品の雰囲気を掴むならこっちのほうがよい。

公式ツイッターがあったそうだが、すでに更新が停止している。寂しい。

本作は、城址巡りが趣味の桃田美音と、城にも歴史にも全く興味がない広瀬あゆりが、ひょんなことから出会い、二人(+一人。後に増える)で主に東京の城址を散策する作品である。

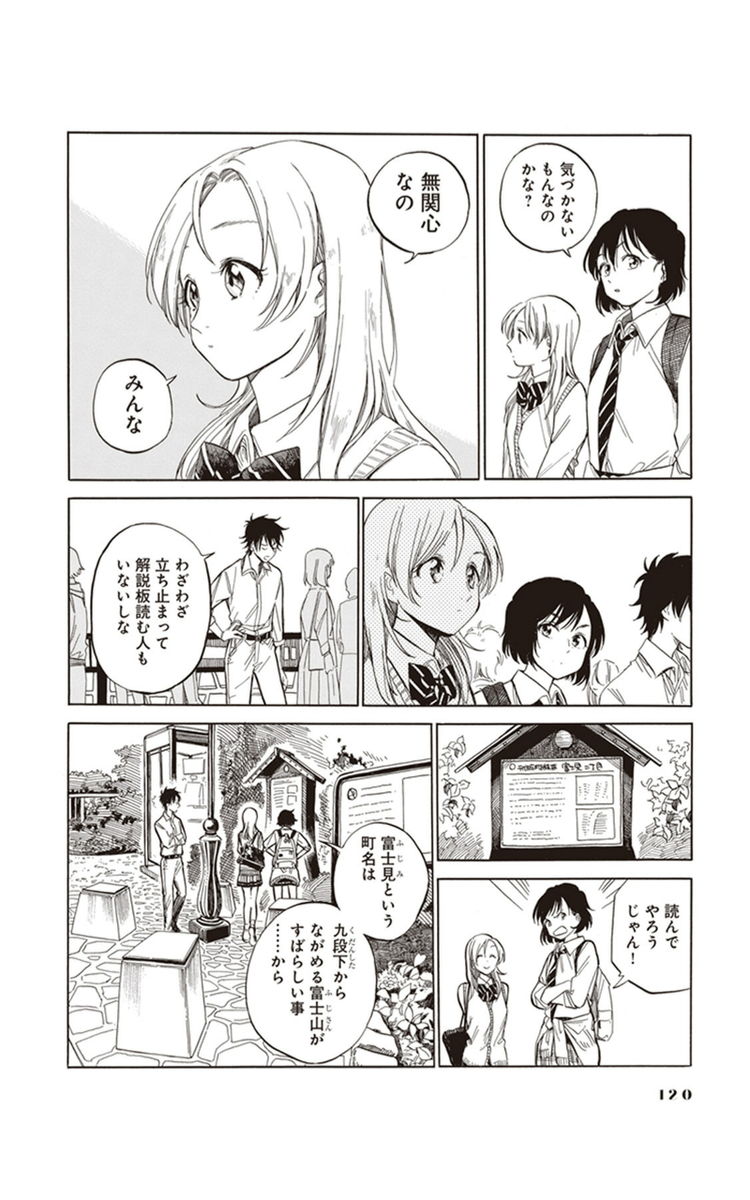

城址とは何か。お城ではないのか。端的に言えば、「城だった」ものである。城郭そのものの有無にかかわらず、ともかくそこにかつてお城が建っていたとされる場所を城址というらしい。しかし大阪城や彦根城のように天守がある場所ならいざしらず、そうでなければ、そこが城址であったかは、ひと目にはなかなか分からない。側にある意味ありげな看板や石碑を見ることで、初めてその存在を認識するわけだが、そもそも前提知識がなければ、そのような掲示の存在を認知することも難しいだろう。

そんなマニアックな題材を取り上げているのが本作である。「またおっさん趣味を美少女にやらせてるのか」と感じたそこのあなた。そもそも城址巡りはおっさんの趣味なのか? 分からない。私の周りには城好きがいない。歴史好きもいない。ないないづくしだが、一つ言えるのは、本作は城址がテーマであるからこその作品ということだ。

「かつて、100以上の城が存在した。」とはコミックス紹介文のとおりだが、その中には、築城年や城主どころか、所在地すら判然としないものも含まれている。しかし、たしかに城はあった。どこにあったかは分からないが、どこかにはあった。その痕跡をたどって想いを巡らせる。それが城址の楽しみ方の一つだ。

そうして城址を認識していくことで、日常の解像度が上がっていくのを、私たちはあゆりの視線を通して実感する。ひと目で城の遺構だとわかるものもあれば、そうでないものもある。地名一つとっても、様々な由来がある。しかれども、多くの人はそれに気がつかない。そこにあることを知らないから、知ろうとすらできないのだ。しかし、それでも生きていくには何不自由ない。

一方で、知らないということは、これから知っていけるということでもある。機会を得た時に、どう動くかは自分次第だ。あゆりは美音と出会い、知ることを選んだ。それは偶然であったが、結果的に生活へ彩りが加えられていくこととなる。また、あゆりにとって城址を知ることは、美音という人間を知ることでもある。美音は非常に割り切ったというか、決して厭世的ではないのだが、若干諦念に達している、そんな子だ。特に城址に関しては、周囲にその魅力を伝えようとしたものの、真剣に相手にされない経験を繰り返してきたこともあり、「最初から期待しなければいい」と平気で言い放ったりする。いつも笑顔だが、その笑顔の裏に何があるのかよくわからない。いや、特に何もないのかもしれない。人の気持ちが分からないとかそんな話ではなく、むしろ感情の機微には聡い方だが、他者との間に明確に一線を引いている印象を受ける。

そんな美音の心をあゆりが溶かしていく……と説明しても決して間違いではないのだが、それが適切な表現かと言われると、少し違う気がする。別に美音はガチガチに心を閉ざした人間ではない。一人でいるのが好きと言う。それは無理をしているわけでも、強がっているわけでもない。そこに至るまでには、もしかすると紆余曲折があったのかもしれないが、ともあれ少なくとも今の美音は、本質的に他者を必要としているわけではないのだ。

その上で二つ印象的なシーンがある。一つは第3巻13話。城址が好き、だけど一人でしか見に行ったことがない。他者と共有したことがない。それは寂しいことではないか? あゆりは純真にして美音を気遣い、自分から城址散策に誘う。場所はとしまえんこと練馬城跡地。ひとしきり楽しんだあと、「もともと遊園地に興味がなかった」と話す美音。「ここに来たくなかったって事?」と返すあゆり。ぎくしゃくした空気が続く中、メリーゴーランドの上で、あゆりは美音に言葉を投げる。

しかし当の本人は気にしていない。一人が好きだし。もちろん、あゆりもそれは分かっていた。だからこれは自己満足でしかない。そう言って話をまとめようとするあゆりに、美音は「ひとりじゃここに来る気にならなかった」と言って、感謝の言葉を伝える。

あゆりは美音を介して城址を知り、その延長線上で美音を知った。これは美音からしても同じことなのだ。他者をきっかけに、今まで興味を持たなかったようなことに目が向くようになる。そこで得た知識と経験によって、また自分の人生が彩られていく。それというのは、他者との関わりを持つ醍醐味ではないか。摩擦は起きるし、面倒なことは多いし、むしろ一人で生きていく方が楽だ。しかし、関わるからこそ得られるものもあるということだ。本作はそんな人の営みを、城址を介して丁寧に描いている。美音と城址を重ねて読むこともできるだろう。

もう一つは第4巻20話。美音と散策部顧問である田辺とのやり取りだ。この田辺という男、私は本作になくてはならない存在だと思っている。だからまず彼の話をしよう。彼は数学教師ながら城址、というか城、もとい歴史全般が大好きで、もとを辿れば、美音の携帯に表示された城址の写真を見て、田辺が嬉々として声をかけたところから本作は始まっている。完璧な人間ではない。城のこととなると周りが見えなくなることもある。そのせいで痛い目にあったことも。しかし、田辺はただの歴史オタクではない。彼は頼れる大人だ。表情豊かで、自分も子どもと一緒になって城址を楽しむ一方、教師らしい一面もしっかり持っていて、大人の立場から、あゆりたちを温かく見守る。良い大人が登場する作品は、えてして良い作品だ。

一人ではなく、誰かと城址を巡ることが多くなった美音に対し、田辺は「今でもひとりで城に行くか?」と尋ねる。決まっているじゃないか。そら行くよ。なぜなら美音はそういう人間だから。田辺もそれを否定しない。そのうえで、「自分のこと」として言う。

美音はどう答えたか。この問答を経た上での21話、22話、そして最終話までの流れは本当にきれいで、特に22話については、この引きで次最終話なんかいなと、半ば恨めしい感情さえ抱いてしまうほどだった。

記事上で言及した以外のキャラクタも素敵で、軽妙な会話や、私服の多様さ(みんなオシャレだ! 似合ってる!)も相まり、ページを捲っていて全く飽きがこない。そして、何より城址だ。あなたは自分の住む街のことをどれぐらい知っているだろうか。自分が生まれるよりはるか前、ここには一体何があったのか。何もなかったのか。まだまだ自分の知らないことばかりである。その気付きとともに、好奇心が湧きたてられる。また世の中が落ち着いた日には、地元を巡ってみたい。大阪城址アラサー男性。これは絶対に流行らない。

人と歴史と城址と青春。とてもとても良い作品だった。是非とも読んでみていただきたい。最終話の清々しさに、きっと心打たれるはずだ。